企业员工网络行为监控:合法与道德的边界探讨

上世纪30年代,喜剧大师卓别林在电影《摩登时代》中描绘了工人们在严酷的流水线工作中,老板引进了吃饭机,以提高工作效率. 如今,互联网时代的白领们坐在电脑前就能完成一天的工作,但企业主提高工作效率的努力依然没有停止。

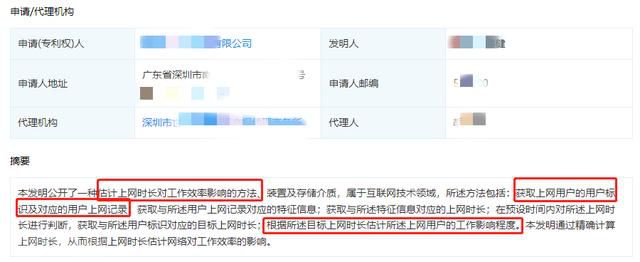

随着大部分社交活动迁移到互联网,电脑已经成为人们工作和生活的重要工具. 然而,企业管理与员工个人隐私保护之间的冲突也浮出水面. 尽管很难找到公开的信源来证实某家公司正在使用监控后台软件,但匿名爆料和截图成为了爆料的主要特征. 一家公司使用“离职倾向分析”系统的新闻登上热搜后,各个科技公司官网纷纷下架了“行为感知系统”产品. 尽管如此,在专利信息中,我们还是能够窥探到这个巨大市场的冰山一角。

从员工的行为日志到置顶应用的使用时长,员工在工作电脑上的一举一动都可以被隐秘的系统纳入掌控. 系统会收集员工在社交平台上的发言是否涉及敏感词,员工是否表现出离职倾向,以及员工的工作效率等等. 系统在收集数据后会根据算法自动进行分析。

然而,企业利用此类系统对员工在网络空间行为进行监控是否合法?员工能否对智能监控说“不”?对此,上海财经大学法学院副教授吴文芳表示:“目前还缺乏对此类案件的判例,各个企业都在试探合法与违法的界限在哪里. 如果能够公布一批指导性案例,就可以锚定边界,用人单位和劳动者都会据此规范自身的行为。如果用人单位知道这样做会被法院判为违法,它的行为可能就会改弦易辙。”

那么,企业监控员工上网行为是否违法呢?吴文芳指出,首先要探讨的是收集个人信息的活动是否合法. 根据我国民法典及个人信息保护法的相关规定,对个人信息的处理必须符合“合法、正当、必要”的原则。形式上的合法性即告知同意原则要求,个人信息的收集和处理利用都必须经过信息主体的充分理解和同意.

然而,与消费者和平台的关系相比,劳动者面对用人单位更加弱势. 为了保住工作或者维护正常的劳动关系,劳动者往往被迫同意用人单位收集个人信息。因为这种同意缺乏自愿性,很难作为信息处理的合法性基础。

个人信息保护法规定了一些不需要取得个人同意的情形,如“按照依法制定的劳动规章制度和依法签订的集体合同实施人力资源管理所必需”. 然而,这并不意味着用人单位可以主张人力资源管理所必需而对员工进行监控,还需要结合正当性和必要性来判断. 正当性和必要性包含了两个核心准则,即“目的限制”和“比例原则”.

用人单位处理劳动者个人信息时,必须明确目的,确保信息处理的范围不超出必要的限度. 同时,还必须考虑信息处理与劳动者合法权益的平衡,确保不对劳动者造成过度干预和侵犯.

在这个信息爆炸的时代,上网行为管理系统企业对员工网络行为的监控已经成为一种趋势. 然而,企业应该权衡利弊,遵守法律法规,保护员工的隐私权和合法权益. 同时,员工也有权利了解和控制自己的个人信息的处理和使用.

对于员工来说,了解自己的权益和法律法规是非常重要的. 如果员工发现自己的个人信息被滥用或侵犯,可以通过法律途径维护自己的权益.

上网行为管理系统总之,企业在利用智能监控系统对员工网络行为进行监控时,应该遵守合法、正当、必要的原则,并平衡信息处理与员工权益的关系. 同时,员工也应该了解自己的权益,并通过合法途径保护自己的个人信息. 只有在法律法规的保护下,企业和员工才能够建立起健康、和谐的劳动关系. 。

咨询在线QQ客服

咨询在线QQ客服